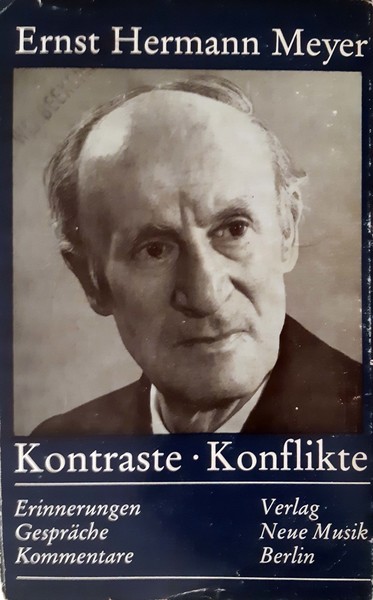

Ernst Hermann Meyer 1

Gespräche mit Ernst Hermann Meyer für das Buchprojekt Kontraste – Konflikte. Erinnerungen – Gespräche – Kommentare, Gesprächspartner und Herausgeber: Dietrich Brennecke und Mathias Hansen, Berlin: Verlag Neue Musik, 1979

Übertragung vom Tonband – Original [= erste Niederschrift (Transkription) der auf Tonband aufgezeichneten Gespräche mit Ernst Hermann Meyer (1974/1975) (Bearbeitungsstufe 1 in der Systematik von Dorit Vogler)]

Akademie der Künste, Berlin, Archiv, Ernst-Hermann-Meyer-Archiv

Archivsignatur: Meyer-Ernst-Hermann 1736 = Transkription des Tonbandes 235 (Beschriftung: Meyer I)

erster Teil (= rote Bandseite = DAT-Kassette 37.5803 [Archivsignatur: AVM-37 5803.1] = Kompaktkassette NC 00.0403 = MP3-Datei EHM37.5803.mp3); Dauer: 87′; Inhalt/Beginn: Elternhaus, Mutter; Sonstiges: Pause zwischen ca. 20 und 30

zweiter Teil (= grüne Bandseite = DAT-Kassette 37.5804 [Archivsignatur: AVM-37 5804.1] = Kompaktkassette NC 00.0404 = MP3-Datei EHM37.5804.mp3); Dauer: 90′; Inhalt/Beginn: Bach-Rezeption in der Weimarer Republik

O-Ton

Transkript Teil 1

[folgt Transkription der roten Seite des Tonbandes 235 (= AVM-37 5803.1)]

Hugo Wolf sollte einmal für irgendeine Publikation seine Lebensgeschichte erzählen. Er sagte: „Ich heiße Wolf und lebe noch. Die blöde Fratze tut nichts zur Sache.“ So werde ich es nicht machen.

Ich komme aus einem akademisch-künstlerischen Haus. Meine Mutter war Malerin und brachte unter dem Namen Margarete Hermann (ihrem Geburtsnamen) Bilder heraus. Bis in die 30er Jahre hat sie gezeichnet, gemalt. Mein Vater war Arzt und medizinischer Forscher. Er war während des 1. Weltkrieges eingezogen und wurde dann zum Stabsarzt ernannt. Er wurde im Jahre 1915 an der Ostfront verwundet, hatte seitdem ein Herzleiden, wurde später noch im Krieg zum Oberstabsarzt ernannt und war praktisch Militärarzt. Dieser etwas preußische Hintergrund ist nicht ohne Wirkung auf mich geblieben und hat in meinem Leben eine Rolle gespielt, auch im Zusammenhang damit, daß ich in das königlich-preußische Prinz-Heinrich-Gymnasium (später hieß es, glaube ich, Staatliches Prinz-Heinrich-Gymnasium) gegangen bin. Ich bin in Schöneberg geboren und habe dort meine ersten Lebensjahre verbracht.

Also Urberliner.

Ja, übrigens meine Eltern auch. Die Schule mit diesem preußischen Ton, mit diesem Herumkommandieren hatte einen starken Einfluß. In den Pausen mußte man zu zweit immer schön im Kreis gehen. Die Parole im Gymnasium war: Sie haben nicht zu denken, sondern zu gehorchen. Es wurde gepaukt, eingetrichtert. Wir wurden auch politisch ganz deutsch-national erzogen während des ganzen Krieges. Auch durch meinen Vater war ich für den Sieg der preußischen, der deutschen Armeen vor allem in Frankreich.

Als ich zwölf Jahre alt war, wurde das etwas anderes. Ich fing an, schon einiges zu verstehen. Da war die Person Karl Liebknecht für mich nicht unwichtig.

Die Schule war nicht nur eine Kaserne. Andererseits war sie auch eine Quelle doch bedeutenden Wissens. Ich denke an meine Schulzeit nicht nur mit bösen Gefühlen zurück. Ich habe dort auch [folgt S. I/2] Freundschaften geschlossen, die zum Teil heute noch bestehen, z. B. mit Hans-Joachim Fedder (?) [recte: Vetter], einem westdeutschen Gesangspädagogen, einem linken Sozialdemokrat und Musikpolitiker, der uns immer zu den Biennalen besucht und manchmal bei uns im Verband ist. Auch mit anderen habe ich noch Verbindung.

Es war ein humanistisches Gymnasium. Wofür ich auch sehr dankbar bin, ist, daß ich dort Latein und Griechisch zwar gepaukt, aber gelernt habe, daß ich sehr viel über Archäologie, Ethnografie und besonders über klassische Philologie und Philosophie mitbekommen habe.

Spielte da eine Figur wie Schliemann eine Rolle, der für die Berliner ein Held war?

Natürlich, sehr. Auf dieselbe Schule war auch Hans Fallada und der Komponist Günter Raffael [recte: Raphael] gegangen. An dieser Schule gab es eine ganze Menge Musik und einige Musiker von Bedeutung. Wir hatten dort ein kleines Orchester aufgemacht und haben sehr viel über Musik diskutiert. Erst wollte man das nicht und sagte, das sei Zeitverschwendung. Nachher sahen sie, daß wir nicht davon abzubringen waren, besonders nach 1918. Wir haben sehr viel Musik getrieben.

Wir haben außer den klassischen Sprachen Französisch, Spanisch und auch ein bißchen Englisch gelernt. Meine Großmutter mütterlicherseits stammt aus London.

Es wurde musiziert und über Musik diskutiert. Was für eine Musik war das?

Klassische und das, was ich für sie so schrieb.

Spielte die zeitgenössische Musik dort bereits eine Rolle?

In den Jahren bis zum Abitur kaum. Wir sind zwar nachher sehr viel in Konzerte gegangen, aber Anfang der 20er Jahre gab es davon noch nicht viel. In der Schule haben wir uns gelegentlich auch über Mahler unterhalten. Aber die Mahler-Renaissance mit den [folgt S. I/3] großen Mahler-Aufführungen durch Bruno Walter, [Otto] Klemperer und andere setzte erst etwa 1925/26 ein.

Ich meine auch solche Auswirkungen wie der Streit der Neudeutschen mit den Brahms-Anhängern.

Die Wagner-Brahms-Schlacht wirkte noch zu uns hinüber. Darüber gab es auch unter uns Diskussionen, wobei das zum Teil mit politischen Dingen verbunden war. Von …, Chamberlain und anderen wurde Wagner ein bißchen verbunden mit den damals schon aufkommenden faschistischen und antisemitischen Tendenzen, die auch in der Schule schon gang und gäbe waren.

Etwas war in der Schule sehr wichtig: Ich habe sehr viel Sport getrieben, wurde eine Sportkanone als Turner und 100-m-Läufer. Ich habe als 100-m-Läufer nicht nur meine Schule, sondern die Stadt Berlin vertreten.

Hast du noch eine Erinnerung, welche Zeit du gelaufen bist.

Ja, 11,4 Sekunden, was damals nicht schlecht war. Ich habe auch geturnt. Auf dem Abiturzeugnis steht: Turnen mit Auszeichnung.

Das hat dir Spaß gemacht, und darüber hat sich der militärische Vater auch gefreut.

Ja, sehr. Mein Vater war nicht nur militärisch, er war auch hochgebildet: literarisch, musikalisch, bildnerisch, philosophisch, wissenschaftlich in allen möglichen Richtungen. Er war unerhört belesen und wirklich ein Vorbild für mich. Das Bestehen auf der Disziplin und der Pflichterfüllung war nur eine Seite meiner Jugend.

Das Einhalten von Versprechungen ist ja nicht das schlechteste.

Verbunden mit dem Militär, ist es nicht unbedingt nur positiv gewesen. Das ist mir bis auf den heutigen Tag irgendwie treu geblieben.

Die Kombination Musen und Zucht kann, wenn sie zur Disziplin wird, fruchtbar werden.

[folgt S. I/4]

Kleist ist daran zugrunde gegangen.

Mein Zuhause war ein musisches Zuhause. Mit meinen Geschwistern (meine Schwester war älter als ich) habe ich, ob es Shakespeare, Goethe oder neue Literatur von Thomas Mann und [Frank] Wedekind war, sehr viel gelesen und diskutiert, auch über moderne Malerei. Übrigens wollte ich zunächst Zeichner, Maler werden, weil ich auf diesem Gebiet wirklich eine Begabung hatte. Heute interessiert mich das nicht mehr. Aber mein Bruder [Klaus] ist Zeichner geworden und arbeitet als Grafiker, Maler und Zeichner. Es war ein ziemlich gebildetes Haus. Auch die Freunde, die Umgebung, die Bekannten waren nicht nur Hauptleute, Majore usw., sondern auch akademisch-geistig interessiert, auch sehr viele Kollegen meines Vaters.

Von einer bestimmten Zeit an – da mein Vater Arzt war, lag das nahe – ging ich als Geiger in das Berliner Ärzteorchester, das das „Berliner ärgste Orchester“ genannt wurde, übrigens zu Unrecht. Immerhin haben [Julius] Koppstein [recte: Kopsch] und [Kurt] Singer (?) dirigiert. Ich habe dort die ersten Dirigierversuche gemacht. Ich war dort am ersten Geigenpult.

Ich habe schon sehr früh Musik betrieben, erst ein bißchen am Klavier. Ich hatte Unterricht bei meiner Mutter, die auch eine sehr gute Pianistin war. Als Siebenjähriger erhielt ich Geigenunterricht bei einem Konzertmeister von der damaligen Königlichen Oper.

Warum gerade Geige?

Meine Eltern wollten das. Ich habe dann sehr gern gegeigt und später Bratsche gespielt. Ich habe auch an der Schule Geige gespielt. Ein Professor war besonders daran interessiert, mit mir Duo zu spielen. Wir haben die Duos von Vivaldi, Bleil [recte: Pleyel] und Mozart gespielt. Manchmal hat er mich zu sich nach Hause eingeladen. Ich bin schon als Kind mit der Musikausübung verbunden gewesen.

Meine ersten Kompositionen fallen auch in diese Zeit. Ich war sieben oder acht Jahre alt. Ich habe auch für Geige Stücke im Stil der Stücke geschrieben, die ich damals von [Richard] Hofmann, [Gustav] Seiz [recte: Seitz] und auch [Ignaz] Bleil [recte: Pleyel] spielte. Erst ganz allmählich habe ich mich an Geigen und [folgt S. I/5] Klavier herangemacht und auch ein Streichquartett geschrieben.

Gab es in deinem musischen Elternhaus bestimmte Gewohnheiten, im Kreise der Familie zu musizieren?

Natürlich. Meine Schwester war Sängerin und war später in der Städtischen Oper als Sängerin angestellt. Einer meiner Brüder [Ulrich], der nachher von den Nazis umgebracht wurde, war ein hervorragender Cellist, obwohl sein Hauptberuf später Architekt war. Meine Mutter wirkte als Pianistin, ich als Geiger. Wir haben uns auch Freunde eingeladen. Von einem Bestimmten Zeitpunkt an hatten wir ein Streichquartett in der Familie, teilweise mit Freunden. In dem einen Streichquartett war Dr. Herbert Rosenbaum, der heutige Chef der Schallplatte in Kopenhagen, Pianist, und seine damalige Frau [Liselotte Selbiger], die auch in Kopenhagen lebt und mit der ich heute noch gut befreundet bin, eine glänzende Cembalistin, war damals Cellistin. Der erste Geiger war ein gewisser Hans Klemperer, Neffe einerseits von Viktor [recte: Victor] Klemperer, andererseits auch von dem Dirigenten Otto Klemperer.

Anfang der 20er Jahre – ich war noch in der Schule – rief eines Tages ein Kollege meines Vaters an: „Zu mir kommt heute der Einstein, und er spielt so schön und gern Geige. Schickt doch den Ernst mal hin, er soll ihn begleiten. Das macht ihm bestimmt Spaß.“ Nun hatte ich natürlich furchtbares Lampenfieber. Ich habe mich vorbereitet und die späteste Es-Dur-Mozart-Sonate für Violine und Klavier einstudiert. Dann kam ich zu einem Prof. [Moritz] Katzenstein. Einer seiner Verwandten [Alfred Katzenstein] spielt heute im Robeson-Komitee eine ziemliche Rolle. Er war Spanienkämpfer. Bei diesem Prof. Katzenstein war Einstein zu Gast. Ich habe ihn bei dieser Es-Dur-Sonate begleitet. Das war ein Erlebnis, das eine ziemliche Spur in meinem Gedächtnis hinterlassen hat. Ich war sehr stolz darauf, mit dem großen Mann musiziert zu haben.

Wie spielte er denn?

Wunderbar, tonschön, rein, glänzende Technik – ein hervorragendes Musikerlebnis.

[folgt S. I/6]

Also Musiker aus Passion?

Fast professionell, würde ich sagen. Wie er in die 5., 6. Lage hinaufkam, das war spielend leicht für ihn. Man merkte, er mußte fast täglich gespielt haben. Sonst hätte er sich nicht in einer solchen Form halten können.

Äußerte er sich auch in irgendeiner Form über Musik?

Er sagte mir schulterklopfend: „Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.“ Aber es ist nichts daraus geworden.

Spracht ihr auch über das Stück? Wenn man zusammen musiziert, verständigt man sich ja an bestimmten Punkten.

Wir haben auch darüber gesprochen. Ich weiß keine Einzelheiten mehr.

In den 20er Jahren wurde im damaligen Großen Schauspielhaus (es wurde vorher Kroll-Theater genannt) Schumanns „Träumerei“ mit 4000 Geigern vorgetragen, alles Kinder, Schüler. Das ist eine der unangenehmsten Erinnerungen für mich. Ich fand es geschmacklos …

(schlechte Bandstelle/Ton zu leise)

Wir waren bis zu einem bestimmten Punkt bürgerlicher Mittelstand, vier Geschwister. Sehr große Reisen konnten wir uns nicht leisten. Wir waren in der Schweiz, in Österreich. Mein Vater war passionierter Bergsteiger. …

Ich begann, für Geige und Klavier zu komponieren, später auch Lieder mit Klaviertrios. Einige Sachen davon sind noch erhalten. Stilistisch sind sie Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven (nicht so sehr Beethoven als Schubert), nachher Brahms, Hugo Wolf und Mahler nahestehend. Mahler war ich sehr verbunden.

Wie kam das?

Ich liebte die Lieder, die ich kennenlernte, als meine Schwester sie sang. Das muß etwa 1919–1921 gewesen sein. Meine ersten erhaltenen Kompositionen stammen aus der Zeit zwischen 1917 und 1920. [folgt S. I/7] Kompositionsunterricht hatte ich zunächst gar nicht. Dann hatte ich Harmonielehre bei einem gewissen Walter [recte: Walther] Hirschberg, einem Kritiker, der ein hervorragender Pianist war und glänzend mit Harmonielehre Bescheid wußte, so vorbildlich, wie leider heute Kritiker nicht mehr sind. Er war wirklich ein All-round-Man und hat später selbst viel komponiert. Seine gesammelten Werke sind hier. Nachdem er gestorben war, fuhr ich nach Westberlin, holte seine Werke und deponierte sie in der Akademie und einen großen Teil bei mir, damit es nicht verlorengeht. Er hat seine Kompositionen im Selbstverlag herausgebracht.

Wenn Kindheits- und Jugendeindrücke für die weitere Entwicklung wichtig und bestimmend sind, interessiert mich in diesem Zusammenhang etwas. Du wiest auf einen interessanten Gegensatz bin: die malende, musisch von Grund auf gebildete Mutter, den durch seinen Beruf naturwissenschaftlich orientierten Vater, der auch der militärischen Disziplin in seiner Lebensführung nahesteht. Das ist ein Widerspruch, der unter Umständen sehr produktiv sein kann. Es war selbstverständlich, daß im Elternhaus musiziert wurde, daß man mit Musik umging, daß sie auch einen gewissen Gebrauchswert hatte. Mich interessiert, wie die Eltern, der Familienverband auf das einzelne Kind wirkte, woher die künstlerischen Anregungen und Impulse kamen und wie sie vermittelt wurden.

Teilweise durch Theater- und Konzertbesuche. Das erste Werk, das ich in einem Konzert hörte, war die 1. Sinfonie von Beethoven, die einen ungeheuren Eindruck auf mich machte. Das war noch während des 1. Weltkrieges. Ich war etwa 10 Jahre alt. Das war, glaube ich, in der Philharmonie. Später gab es Abonnementskonzerte in der Königlichen Oper, der Staatsoper. Ich bin regelmäßig dabeigewesen. Ich habe eine Menge Skandale miterlebt, als der „Feuervogel“ von Strawinsky aufgeführt wurde und als der Schönberg-Rummel anfing. Später war ich ein ziemlich begeisterter Anhänger von [Paul] Hindemith und [Max] Butting, den ich in den 20er Jahren sehr bewunderte. Ich war immerhin schon so weit, daß ich auf die damalige Moderne horchte und dann auch allmählich davon beeinflußt wurde, speziell von Hindemith etwa in der Mitte der 20er Jahre. Das zeigte sich auch in meinen Kompositionen.

[folgt S. I/8]

Spielte das im Elternhaus auch eine Rolle?

Ja, sie waren sehr aufgeschlossen. Sie härten das auch und sprachen auch darüber. Wichtig waren für uns damals die Zeitungskritiken von [Max] Marschall (?) [recte: Marschalk], von [Alfred] Einstein und im „Berliner Tageblatt“. Diese Kritiken haben wir sehr verfolgt.

Welche Zeitung las man bei euch zu Hause?

Die „Vossische Zeitung“ und gelegentlich einmal die „Tägliche Rundschau“, liberaldemokratisch, wie damals Leute auch in diesen Kreisen gewesen sind. Es gab eine freie wissenschaftliche Vereinigung, eine Art Studentenkorps, die auch nachher zusammenblieb, eine ganze Menge Juden darunter. Ich selbst bin auch fast reiner Jude.

Die Familie des Vaters ist jüdisch gewesen?

Mutter war etwas gemischt. Vater ist auch nicht ganz reiner Jude gewesen, spanische Vorfahren.

Aber eine große Familie?

Ja, die Hermannsche Seite war ein Riesenverein von Verwandten.

Sie sprachen vom Skandal Strawinsky und Rummel um Schönberg. Welchen Eindruck machte das in der Familie, bei den Freunden? Wie war da die Frontstellung?

Wir haben gelegentlich ein bißchen gestritten. Innerhalb der Familie gab es darüber nicht so scharfe Differenzen. Interessierte sich die Familie für diese neuere Musik? Ja, mein Vater auch. Nur einmal, als ein Werk während der Inflationsjahre aufgeführt wurde – ich war schon 16–17 Jahre alt –, hatte mein Vater ein herzhaftes Pfui in den Saal gebrüllt. Das Werk war von einem Komponisten, der heute vergessen ist, es war wirklich häßliche Inflationsmusik.

In den Darstellungen der Zeit liest man oft, daß es das Verdienst oder die Schuld dieser Komponisten wäre, mit Schockwirkungen gegen das bürgerliche Publikum angegangen zu sein.

[folgt S. I/9]

Es war eine gewisse anarchistische Reaktion. Es wirkte mehr destruktiv. Es waren die Anfänge der großen Komponisten, die etwas Neues brachten, wie Bartók, Strawinsky oder Prokofjew. Das war uns nicht sehr zugänglich. Das wurde im wesentlichen auf den Musikfesten in Donaueschingen und anderswo gespielt.

Also nicht im Tagesprogramm der Konzert- und Opernhäuser?

Nein. Das kam erst im Laufe der späten 20er Jahre, wo ich u. a. Buttings 3. Sinfonie hörte, die großen Eindruck auf mich machte. Während des Studiums sind wir nach Baden-Baden zu den Musikfesten gefahren und haben das ganz genau verfolgt.

Den „Feuervogel“ empfanden wir Jüngeren, als wir ihn kennenlernten, fast als klassisch harmlos. Wie hat er damals gewirkt?

Die Posaunenglissandi haben uns damals unerhört überrascht. Dabei möchte ich nicht sagen, daß ich es scheußlich fand. Ich war dieser Musik gegenüber aufgeschlossen. Sie hat mich interessiert. Ich war gespannt beim Anhören dieser Musik. Ein langes Orchesterwerk hat mich allerdings einmal sehr gelangweilt. Die wirklich große moderne Musik von damals erschloß sich uns erst ganz allmählich, mit Ausnahme von Hindemith. Es wurde auch sehr viel Propaganda für ihn gemacht.

War das Anfang der 20er Jahre, etwa die Suite 1922 oder das 3. Streichquartett?

Ja, auch das Bratschenkonzert, so um die Mitte der 20er Jahre, die Kammermusik Nr. 1, 2 und 3.

Nicht die, die zum sogenannten Neoklassizismus tendierten, sondern die davor liegenden Stücke, waren die genauso im Gespräch wie die späteren?

Ja. Er stand im Gegensatz zu Schönberg, vor dem ich immer eine gewisse Scheu hatte. Wie er in die Konzertsäle und ins Gespräch kam, gab es jedesmal Krach, ob es gegen die Musik, gegen den Menschen oder gegen die Tatsache war, daß er Jude war. Oft ging ich auch mit meinem Lehrer Hirschberg, der Kritiker war, auf eine der bei den Freikarten, die er bekam, ins Konzert und hörte mir Sachen an und lernte auch über Aufführungsfragen zu urteilen.

[folgt S. I/10]

Als ich meine Schulzeit absolviert hatte, konnte ich nicht Musik studier en, wie ich eigentlich wollte.

Wie war die Situation in Theater und Oper?

Mit dem Sprechtheater verbinden sich einige außerordentlich interessante Erinnerungen für mich. Die Besuche wurden nicht von der Schule organisiert, sondern das machten wir. Wir sahen Wedekind, natürlich auch Klassik, auch Sudermann. Das Stück „Spiel im Schloß“ von [Ferenc] Molnár hat mir viel Freude gemacht. An moderner Oper hatten wir eigentlich nur [Richard] Strauss. Das hat mich immer ziemlich angeödet.

„Salome“ hatte doch einen großen Erfolg in Berlin.

„Salome“ hat mich angeekelt.

Wann lerntest du „Salome“ kennen?

Ende der Schulzeit. Ich war mit meiner Schwester da. Wir fragten uns, warum man eine so ekelhafte Geschichte aufs Theater bringt, während wir bei Wedekind überhaupt nichts dagegen hatte[n], obwohl dort die Geschichten schlimmer sind als die „Salome“. „Erdgeist“ oder … [„Frühlings Erwachen“] haben wir gesehen, das hat uns fasziniert, auch [August] Strindberg und [Bjørnstjerne] Björnson [recte: Bjørnson] waren große Eindrücke für uns. Einige Ibsen-Stücke hatten wir gesehen.

Wie war es mit Schreker? Schillings?

[Max von] Schillings haben wir nur im Konzertsaal erlebt, die Ouvertüre und einiges andere. Schillings war mehr Dirigent der Oper damals und brachte eigene Sachen.

Später Verdi und Puccini ist auch zeitgenössische Oper.

Gegen Puccini wurden wir unerhört aufgehetzt, das wäre Kitsch, minderwertiges Zeug, Puccini sei der Verdi des kleinen Mannes und Lehar der Puccini des kleinen Mannes. „Turandot“ hat uns gut gefallen. Meine Liebe zu Puccini und auch zu Verdi setzte viel später ein.

Obwohl Verdi an der Staatsoper viel gespielt wurde?

Wir sind sehr auf deutsche Musik gedrillt worden. Alles andere war schon ein bißchen suspekt. Erst Ende der 10er, Anfang der 20er Jahre hat sich das geändert. Dann fingen wir an, besonders die Franzosen zu bewundern.

[folgt S. I/11]

Die Beschäftigung mit dem Musischen war etwas Selbstverständliches in der Familie. Zum Beispiel zeichneten alle Kinder, weil die Mutter Malerin, Zeichnerin war. Kannst du dich auch erinnern, in welcher Zeit etwa es für dich selbstverständlich wurde, nicht nur mit der Musik umzugehen, sondern auch selbst Künstler zu werden.

Ich war sehr ungefestigt in dieser Richtung, obwohl ich gern Zeichner werden wollte.

Ein künstlerischer Beruf hätte es sowieso sein sollen?

Nicht unbedingt. Aber ich habe mir zunächst den Kopf darüber nicht so sehr zerbrochen. Das wurde erst gegen Ende meiner Schulzeit notwendig.

Aber Kunst und Sport füllten im wesentlichen die Freizeit aus?

Ja, ich hatte auch sehr viele Freundschaften. Meine ersten weiblichen Freundschaften kamen erst etwa 1922/23. Ich habe auch mehreren Quartetten als Geiger, Cellist oder Bratscher angehört.

Da wurde vor allem Haydn gespielt?

Nicht nur, auch neuere Sachen. Meine ersten Quartettversuche waren auch dafür geschrieben. Ich habe ein Klavierquartett dafür geschrieben, das heute noch erhalten ist.

Ich konnte nicht studieren. Meine Familie war durch die Inflation verarmt. Mein Vater hatte eine Privatpraxis, behandelte vormittags Patienten und bekam nachmittags dafür bezahlt. Dann war das Papier mehr wert als die Summe des Geldes, die darauf gedruckt war. Ich habe Nachhilfeunterricht für Schüler gegeben, ebenso meine Schwester, für einen Kohlkopf, ein Brot, ein Pfund Mehl. Das war 1922 bis 1924.

Man las zu Hause die Vossische Zeitung. Wie kannst du die weltanschauliche Haltung und das politische Interesse des Elternhauses umschreiben?

Es war eine teils rechts-, teils linksliberale Haltung, im politischen weiter rechts als im Künstlerischen, Geistigen. Politisch fühlte sich mein Vater immer ein bißchen nach rechts gezogen.

Deutsch-national?

[folgt S. I/12]

Nein, deutsch-national hat er nicht gewählt.

Was hat er gewählt?

Entweder die Deutsche Volkspartei oder nachher die Demokratische Partei, als sie aufkam.

Und deine Mutter?

Die Frauen durften erst von einer bestimmten Zeit an wählen. Ich weiß nicht, was sie gewählt hat, wahrscheinlich dasselbe wie mein Vater.

Hatte deine Mutter eine eigene Meinung, oder stand sie weitgehend im Schatten des Vaters?

Meine Mutter war ein bißchen in der Klemme. Es war immerhin ein Krieg gegen England, und sie war Halbengländerin. Es hatte einen Einfluß, daß ihre Mutter aus London kam.

Sprach sie mit euch auch über England? Habt ihr auch englisch gesprochen in der Familie?

Meine Großmutter hatte uns schlechtes Deutsch beigebracht.

Wirkten sich diese politischen Akzente auch im Gespräch mit den Kindern aus, oder sprach der Vater darüber nicht in der Familie?

Doch. Aber es war alles so bürgerlich-liberal mit einem gewissen nationalistischen Anstrich.

So war es eine nationale Katastrophe, daß der Krieg verloren gegangen war?

So schien es zunächst einmal. Aber als Katastrophe wurde es nicht lange empfunden, sondern der Mord an Wilhelm [recte: Karl] Liebknecht und Rosa Luxemburg hat alle, auch die bürgerlichen Leute, auch meine Eltern empört. Sie waren humanistisch erzogen. Ein solcher Mord hat ihnen widerstrebt. Mein Vater sprach damals sehr empörte Worte.

War er bis zum Ende des Krieges Soldat?

Ja, und noch Jahre darüber hinaus.

Dann in der Reichswehr?

Ja, als Militärarzt.

Brachte er vom Militär auch Eindrücke von revolutionären [folgt S. I/13] Soldaten mit, oder war es für ihn Revolte, dieses in dieser Zeit gab, da sich das Heer auflöste?

Ich erinnere mich an einen Brief, den er an meine Mutter schrieb und in dem er sagte: Die Waffen zum Töten von Menschen vervollkommnen sich von Tag zu Tag, und worin liegt eigentlich der Fortschritt? Er liegt doch nur im rein Technischen. Philosophisch betrachtet, ist das Ganze doch eine Schweinerei.

Ich dachte jetzt an die Erinnerungen, die Ludwig Renn in seinem Buch „Krieg“ beschreibt, der, aus einem ähnlichen Hause kommend, Offizier war und an sich selbst den Wandlungsprozeß zur revolutionären Haltung miterlebte.

So war es bei mir auch. Aber der wirkliche grundsätzliche Wandlungsprozeß setzte bei mir erst in der zweiten Hälfte der 20er Jahre ein.

Bei deinem Vater hat es so etwas nicht gegeben?

Doch, von den ausgesprochen nationalistischen Deutschen ist er langsam abgerückt.

Wie wirkte die Revolution in Berlin auf ihn?

Er hat uns in den Lustgarten mitgenommen, als Liebknecht sprach. „Zum 9. November nehme ich euch mit in die Stadt“, sagte er. Er hat sich die Rede angehört. Ich weiß nicht, was er dachte. Ich glaube nicht, daß er dem Kaiser eine Träne nachgeweint hat. Aber das Deutsch-nationale blieb doch noch eine Weile drin bis Anfang der 20er Jahre, als es in Deutschland katastrophal wurde mit Arbeitslosigkeit und Inflation, mit offener Ausbeutung und Demoralisierung, die damit Hand in Hang gingen. Mehr als 30 Prozent der Mädchen gingen auf die Straße. All das trieb uns mehr und mehr auf die linke Seite, auch unter dem Einfluß von Thomas Mann, mit dem mein Vater befreundet war. Mein Vater hatte in irgendeiner Sache an ihn geschrieben. Sie trafen sich, und es gab eine lange Korrespondenz. Schließlich sagte mein Vater: „Wenn sich die Dinge zuspitzen zu einem Kampf zwischen Faschismus und Kommunismus, würde ich zur Seite der Kommunist en neigen.“

Wann war der Briefwechsel?

[folgt S. I/14]

Etwa Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre.

Worin bestand für Thomas Mann der Reiz, mit Ihrem Vater zu korrespondieren?

Mein Vater war literarisch sehr gebildet und auch selbst aktiv. Er hat selbst viel über Literaturgeschichte, Literaturphilosophie geschrieben.

Das war auch der Gegenstand ihres Briefwechsels?

Ja. Er hat Thomas Mann sehr bewundert. Das haben wir übrigens alle. Er war für uns ein bedeutender Faktor.

Was ist aus dem Briefwechsel geworden?

Die Briefe sind verbrannt, als das Haus zerbombt wurde.

Wie war es mit Heinrich Mann? Kanntest du den „Untertan“?

Ich weiß nicht mehr, wann ich ihn kennenlernte. Auch der „Blaue Engel“ war ein ziemliches Erlebnis für uns.

Ich frage nach dem „Untertan“, weil dort die Frage des Deutsch-nationalen auf besondere Weise artikuliert wurde. Las dein Vater das auch?

Er war immer gegen diese Leute, diese Itzenblitz-[recte: Itzenplitz-]Typen, gewesen.

Wenn er sich für Thomas Mann begeisterte, war vielleicht Heinrich Mann für ihn literarisch etwas weniger interessant.

Ich glaube, daß er bei uns nicht gelesen wurde, während [Arthur] Schnitzler, [Jakob] Wassermann, Schaffner, [Ernst] Toller, [Georg] Kaiser, [Carl] Sternheim sehr wohl gelesen wurden.

Die Bücher gingen durch die Familie, und jeder las es …

… und sah es im Theater. Die Dreigroschenoper war ein großer Eindruck für die Familie.

Das war die erste literarische Begegnung mit Brecht?

„Trommel in der Nacht“ hatten wir auch gesehen, aber das hatte keinen besonderen Eindruck auf uns gemacht.

Sie sprechen von der Familie?

Vom Familien- und Freundeskreis.

Sie nennen sehr unterschiedliche Namen, mit denen sich [folgt S. I/15] unterschiedliche weltanschauliche Positionen verbinden.

Es war wichtig, daß man zuerst einmal alles mögliche zur Kenntnis nahm.

Stieß sich das nicht im Raum?

Selbstverständlich.

War Brecht deswegen verständlich, weil sich dieser Brecht irgendwo mit Wedekind berührte?

Wedekind hat bei uns eine Rolle gespielt. Meine Eltern als hochkultivierte, gebildete Leute, die mit den Idealen des Humanismus und der Klassik aufgewachsen waren – und wir mit ihnen –, sahen allmählich diese Welt zerbröckeln und untergehen. Da waren Leute wie Wedekind oder auch Strindberg von sehr großer Bedeutung, weil sie das zum Ausdruck brachten, was passierte. Es gab die verschiedensten Reaktionen auf diesen Degenerierungsprozeß, der in den 20er Jahren in Deutschland mit Riesenschritten voranging. Viele“ hängten sich auf, andere wurden reine Faschisten und verlangten nach dem „starken Mann“. Leute wie mein Vater waren zunächst etwas ratlos, neigten langsam, aber sicher immer mehr nach links, neigten zum Sozialkritischen. Als dann die damaligen Deutschvölkischen und dann die Nazis aufstiegen, wurde die Sache immer klarer. Wenn Straßen- oder Saalschlachten stattfanden, wurde mein Vater sehr oft zu Verletzten, auch zu Erschlagenen gerufen. Das übte natürlich einen Einfluß aus. Auch die Inflation hat uns alle nach links getrieben.

Hatten solche Begriffe wie der der Dolchstoßlegende zumindest am Anfang ihrer Verbreitung eine Wirkung?

Nicht auf meinen Vater.

Im Zusammenhang mit dem Brief deines Vaters an die Mutter zu Hause fiel der Begriff des Philosophischen. Wie kann man die philosophische Bildung, das philosophische Interesse umschreiben?

Eine feste weltanschauliche Position gab es damals nicht in meiner Familie.

Hat der Vater Schopenhauer gelesen?

Natürlich. Es wurde auch Nietzsche gelesen, das war ein Faktor, der diskutiert wurde, wobei mein Vater sehr interessiert, aber etwas distanziert war, gerade bei Nietzsche.

[folgt S. I/17]

Man kann weder sagen, daß er ein bürgerlicher Nationalist war, noch, daß er progressiv zum Sozialismus neigte. Es war ein merkwürdiges Suchen und eine gewisse Unsicherheit in diesen Kreisen, auch in den Kreisen meiner Mitschüler.

Bei mir wurde es anders. Ich konnte im Jahre 1924 nicht studieren, sondern mußte auf mehrere Jahre in einen Betrieb geben. Ich wurde dann ziemlich nach links gezogen.

Sie sagten, daß auch in Ihrem Elternhaus die Entwicklung der 20er Jahre bewirkte, daß tendenziell die Ansichten nach links gingen. Verband sich damit auch ein kritisches Bewußtsein dessen, was man als die preußische Form des Liberalismus bezeichnen kann, aus der letztlich die Weimarer Republik und der Faschismus entstanden?

Es ist schwer für mich, diese Frage zu beantworten. Meine Eltern waren zunächst, etwa bis gegen 1930, gegen die Kommunisten. Dann begannen sie schon leicht zur SPD zu tendieren, obwohl sie noch Demokraten gewählt hatten.

Gab es Konflikte in der Familie dadurch, daß die Kinder anders dachten?

Gegen Ende der 20er Jahre bestimmt.

Hatte die Entwicklung des Liberalismus in der Weimarer Republik, die gewisse kritische Stimmung en aufkommen ließ, auch Auswirkungen auf die Betrachtung dessen, was man als Klassik bezeichnete? Sah man die Klassik anders an als vorher?

Die Klassik war nach wie vor absolut über den Schlachten und immer bewundert, verehrt, geliebt, nachahmenswert, hörenswert, sehenswert, lesenswert.

Aber das Anliegen der Schriftsteller, die Sie nannten – Thomas Mann und auch schon Sternheim – war es, ein anderes Bewußtsein des Klassischen zu verbreiten: daß man in ihm nicht nur die Wiederbelebung der heroischen Antike sah.

Wenn ich von der Klassik spreche, spreche ich nicht nur von der griechischen Antike, sondern auch von der deutschen Klassik im 17./18. Jahrhundert.

[folgt S. I/18]

Also nicht die deutsche Klassik als Wiederherstellung der griechischen Antike – die edle Einfalt und die stille Größe.

Nein, etwas, was für uns damals zum Leben, zum Denken, zum Empfinden und zum Erleben gehörte, während die griechische Antike eher eine sehr bewunderte Erinnerung war. Die Haltung zur griechischen Antike war eine andere als zur klassischen deutschen Kunst. Shakespeare spielte allerdings unwandelbar bei uns eine große Rolle.

Im „Zauberberg“ spielt dieses Problem der Klassik und ihrer ungebrochenen Weiterführung eine große Rolle. Hier werden die Wurzeln, Faust und Mephisto, die beiden Erzieher des Hans [Castorp], als ein bißchen wechselgläubig dargestellt. Hier wurde eine neue Sicht dessen angestrebt, was als deutsche Klassik geheiligt in den Schulbüchern stand.

Das hat allmählich eine gewisse Umbewertung in der Familie gebracht. Es war merkwürdig, was für einen guten Magen meine Eltern und ähnliche Kreise hatten, die ganz verschiedene Dinge rezipierten und auch goutierten. Es ist erstaunlich, daß einen das interessieren konnte, daß man das bejahte und andererseits nicht erkannte oder nicht wahrhaben wollte, was bei uns Realität war: der Klassenkampf, die Ausbeutung in den Betrieben, die tyrannischen Ausbeuter selbst.

Wenn man an die Figur des Dichters in der „Hose“ von Sternheim denkt, müßte das auch Konsequenzen in der Hinsicht haben, wie man Goethe zu sehen hätte. Für mich zeigt sich darin ein Widerspruch. Ist dieser Widerspruch vielleicht etwas zu artikulieren, vielleicht auch etwas zu lösen?

Es gehörte zum Weltbild der Menschen dieses Schlages damals, sich für alles zu interessieren, was passierte, ohne sich mit dem Gesehenen und Gehörten weltanschaulich zu verbinden.

Wurden diese Widersprüche irgendwie produktiv?

Ich glaube schon, zumindest was uns, die Kinder, betraf. Wir wurden sehr angeregt, unseren Horizont zu erweitern und unseren Blick nicht nur auf die Klassik zu richten. Wir wurden einfach moderner, meine Eltern auch. Das große, bittere Manko war, daß bei uns Marx [folgt S. I/19] und Engels unbekannt waren. Das gehörte nicht zur Lektüre, die in unserem Hause beheimatet war.

Von Lenin und Gorki ganz zu schweigen?

Lenin gab es bei uns ganz bestimmt nicht. Von Gorki weiß ich es nicht.

Gorki war schon in den 20er Jahren in verschiedenen Ausgaben verbreitet.

Meine Eltern waren noch nicht zum Kommunismus neigende Intellektuelle. Ich habe allerdings doch etwas mehr gelernt, einfach dadurch, daß ich in diesem Bankbetrieb den Börsenrummel kennengelernt habe, daß ich die Spekulanten, die Charaktere, die es im Bank- und Börsenbetrieb gab, kennenlernen konnte. Andererseits habe ich dort mit anderen Menschen zusammengearbeitet. Dagegen ist man als Geistesarbeiter beim entscheidenden Teil seiner Arbeit auf sich allein gestellt. Dort habe ich gelernt, was es heißt, mit anderen zusammenzuarbeiten, auch wenn es Kontokurrentziffern, Aktienpakete, Geschäfte waren, die ich notierte, erst als Lehrling, später als Angestellter. Hier kam ich mit Leuten zusammen, die politisch ganz anderer Meinung waren als meine Eltern. Das war eine Erfahrung, die für meine eigene Entwicklung sehr wichtig war. Dort habe ich auch Kommunisten kennengelernt. Zuerst konnte ich nicht recht verdauen, was da gesagt wurde. Es waren auch ultralinke Sektierer unter den Angestellten, auch unter den Arbeitern, mit denen man gelegentlich zu tun hatte. In einer so großen Bank wurde nicht nur Geld gezählt, telefoniert usw., sondern man kam mit allem möglichen in Verbindung.

Max Butting, der diese Jahre schon als erwachsener Mann miterlebte und der sich nach den Revolutionsjahren, München verlassend, wieder in Berlin ansiedelte, erzählte, daß es ein gewohntes Bild war, daß auf den Straßen geschossen wurde und daß man wenige Straßen weiter im Café saß. Man hatte sich an ein gewisses chaotisches Leben gewöhnt. Es gab verschiedene Erscheinungen, die nicht miteinander zu verbinden waren.

Das kann ich nur bestätigen. Einerseits gab es literarisch höchste Ideale. Andererseits sah man die armen Mädchen auf der Straße stehen. Es gab eine ungeheure Ausbreitung der Geschlechtskrankheiten. Vor den Arbeitsämtern standen lange Schlangen.

[folgt S. I/20]

Ich sah die allmähliche Entlassung der Leute in der Bank, in der ich war. Lehrlinge konnten nicht entlassen werden. Einer nach dem anderen verschwand und wurde ins Elend gestoßen. All das nahm man hin. Es gefiel einem nicht; aber das aktive organisierte Rebellieren dagegen fehlte. Ich habe erst gegen Ende der 20er Jahre verstanden, daß das nötig war. Das haben meine Eltern auch nicht verstanden. Sie dachten, das macht man mit dem Wahlzettel.

Die Fragen, die die zeitgenössischen Autoren, z. B. Sternheim, aufwarfen, die Widersprüche, die ihre Werke aufzeigten, konnten in diesem Fall nicht umgesetzt werden.

Diese Werke blieben nicht ohne Wirkung, Björnson [recte: Bjørnson], Georg Kaiser, Toller nicht, auch der „Wozzek“ [recte: „Wozzeck“] nicht. Ich weiß nicht, welche Romane meine Eltern im einzelnen gelesen haben. Ich erinnere mich an Wassermanns „Gänsemännchen“ (?). Es beeindruckte einen, ohne daß man es weiß und will. Auch in einem Buch von Jakob Schaffner wurden – ähnlich wie bei Wedekind – Mißstände und schauderhafte Charaktere aufgezeigt, die dann für ihre Ekelhaftigkeit auch noch belohnt werden und ein wunderbares Leben führten. Das hat uns junge Menschen stärker tangiert als unsere Eltern.

Sicher zog auch der gute Magen gutverdauliche Speisen vor. Die festen Schönheitsbegriffe wurden aber nun durch die gegenwärtige Kunst in Frage gestellt. Das ist ein Konflikt, der für uns heute besonders interessant ist, wenn wir von den vielen interessanten Erscheinungen hörten, die parallel liefen und gar nicht miteinander vereinbar waren, und wenn wir hören, daß sich das Erlebnis der Klassik grundsätzlich in Verbindung mit Schönheits- und Menschheitsidealen durchsetzte und zur Lebensgewohnheit geworden war.

Ich erinnere mich daran, daß wir „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque gelesen haben, daß das große Diskussionen in der Familie ausgelöst hat und nachträglich meines Vaters und unser aller Konzeption von Militär, Krieg, Töten und infolge dessen auch von Humanismus und Menschenrechten beeinflußte. Das konnte man nicht lesen, ohne – zum Teil auch retrospektiv – davon mitgerissen zu werden.

[folgt S. I/21]

Es wurde nicht gesagt: Das ist aber keine Kunst mehr, das liegt außerhalb der Kunst.

Nein, das war Kunst, ein bedeutender Schriftsteller. Auch Renn haben wir gelesen (Krieg und Nachkrieg). Es war ein Prozeß, ein langsames, aber sicheres Unterhöhlen eines ehemals festen Weltbildes, einer festen Konzeption von Welt, Menschen, Kunst, Literatur, Musik, bis schließlich dieser ganze alte bürgerliche Bau zusammenbrach. Die Kunst, die Literatur, vor allem das, was man selbst sah, hatte den Hauptanteil daran. Das Schießen, das Morden, der Hunger, das Herumtreten auf den Menschen, daß man sie wie die Schachfiguren eingestellt und entlassen hat, das habe ich deutlich gesehen. Das waren die „goldenen“ 20er Jahre, in denen so viel gar nicht goldene Dingen geschahen und gar nicht goldene Worte geschrieben und gesagt wurden.

Bei mir war ein Datum absolut eindeutig entscheidend: der 1. Mai 1929, als ich zufällig dazu kam, wie [Karl] Zirrgiebel [recte: Zörgiebel] in eine damals schon verbotene Maidemonstration der Kommunistischen Partei feuerte. Ich sah die Leichen liegen. Das war für mich absolut entscheidend, natürlich vorbereitet durch das, was ich gesehen, gelesen und durch die Kunst erfahren hatte. Der 1. Mai 1929 hätte mich wahrscheinlich nicht so aufgeregt, wenn ich nicht vorher im Leben und im Denken angekränkelt gewesen wäre.

Ich denke die ganze Zeit an das Wort: „Und die Schuldigen saßen im ‚Rosenkavalier‘.“ Darin liegt der Widerspruch der Situation. Nach all dem, was du sagst, ist wahrscheinlich in der Oper nicht einmal das Erlebnis einer Mozart-Oper möglich, wenn man mit all dem konfrontiert ist, was die Zeit an Fragen und Konflikten aufwarf, geschweige denn der gewohnte Theaterabend mit Wagner, der sicher für deine Eltern nicht bedeutungslos gewesen ist.

Für mich auch nicht. „Tristan“ und auch „Der fliegende Holländer“ haben mich sehr erregt. Das alles geschah so widerspruchsvoll und ungleichmäßig, wie es bei Lenin heißt: zwei Schritte vorwärts, drei zurück. Auch unter uns gab es verschiedene Grade, weil sich allmählich unsere Lebenssphäre in der Familie untereinander unterschied.

[folgt S. I/22]

Stefan [recte: Stephan] Hermlin erzählte mir einmal, daß in seiner Klasse in einem hochbürgerlichen Gymnasium ein Teil der Schüler kommunistisch orientiert war und auch die schwarze Kleidung trug und ein anderer Teil in SA-Kleidung erschien, daß sie bei Demonstrationen nebeneinander standen und auch bei bestimmten Situationen aufeinander schossen. Er wies darauf bin, daß durch die ganze Gesellschaft, auch durch ein bürgerliches Gymnasium, ein solcher Schnitt ging.

So war es während meiner Universitätszeit, die sehr spät einsetzte infolge des Verlustes von drei Jahren, die ich an der Bank zubrachte. Aber während der Schulzeit tendierte die große Masse der Schüler zu den Deutschnationalen, zu den Faschisten.

Als du dein Abitur 1924 machtest, hattest du, selbst wenn es sich nicht realisieren ließ, bestimmte Studienabsichten?

Ich wollte schon Musik studieren. Aber das war völlig unmöglich. Als ich mich nachher 1927 [recte: 1926] tatsächlich an der Hochschule bewarb, wollte ich Kapellmeister werden. Aber da war ich so aus dem Klavierspielen heraus, daß ich durchfiel. Die Form, die ich einmal hatte, habe ich auch nie wieder erreicht. Ich war einmal ein ganz guter Pianist. Es war ein schwerer Schlag für mich, daß ich nicht akzeptiert wurde. Nachher wurde ich doch akzeptiert. Damals hat mir Butting geholfen, daß ich dann doch sozusagen als geduldeter Student oder Gasthörer dort aus- und einging. Ich habe auch eine. Zeitlang bei Hindemith studiert.

Der Beruf des Musikers stand aber für dich in keinerlei Widerspruch zu all dem, was du an moralischer, politischer, gesellschaftlicher Entwicklung sahst.

Nein, der Berufswunsch hatte sich sehr stark auf Musik konzentriert durch das Komponieren, durch die vielen eigenen Musikabende, durch die vielen Konzertbesuche. Ich brauchte bestimmte Dinge mit, die mir sehr halfen bei meiner Entscheidung für Musik. [folgt S. I/23] Erstens war ich ein guter Geiger. Zweitens hatte ich absolutes Tonbewußtsein. Das habe ich heute noch. Dann hatte ich ein Gedächtnis für Musik: Ich bitte mich nicht als arrogant zu bezeichnen, aber. ich kenne keinen – weder unter Alten noch Jungen –, der ein solches Gedächtnis für Musik hat wie ich. Ich hatte Literaturkenntnis. Ich hatte einen Fanatismus dafür, wenn ich mich mit Mozart beschäftigte, dann auch alles kennenzulernen. Das nächste Mal tat ich das ebenso fanatisch bei Beethoven. Bach war für mich ganz entscheidend. Ich habe dann auch alles gesucht, gespielt, gehört und gelesen. Ich verfügte über ein ziemliches Wissen. Dadurch war der Musikerberuf für mich erst einmal klar. Daß ich dann Musikwissenschaft studierte, war fast ein faute de mieux.

[endet Transkription der roten Seite des Tonbandes 235 (= AVM-37 5803.1)]

[folgt Transkription der grünen Seite des Tonbandes 235 (= AVM-37 5804.1)]

[folgt S. I/24]

Ich möchte um einen kurzen Nachtrag zum Elternhaus und zur musischen Beschäftigung im Elternhaus bitten. Die Mutter war Zeichnerin, sie hat möglicherweise eine Akademie besucht. Mich interessiert in diesem Zusammenhang, ob durch sie eine kreative künstlerische Haltung, und zwar eine bestimmte Richtung, in die Familie getragen wurde, daß man einen Blick für bestimmte Kunstrichtungen entwickelte und anderes wieder ausschied.

Das war nicht zu vermeiden. Das damalige Hypermoderne in der bildenden Kunst verstanden wir nicht, auch nicht etwa Erscheinungen wie Mark [recte: Marc], Feininger usw. (?)

Die Mutter auch nicht?

Das kann ich nicht mehr sagen. Wir haben das zunächst nicht recht begriffen, obwohl meine Eltern sehr aufgeschlossen waren. Als die Farben überaus neuartig und für uns anscheinend willkürlich verwendet wurden, als die Figuren verschwammen, als die dargestellten Personen, die Natur oder die Gegenstände kaum noch erkennbar waren, machten wir zunächst einmal nicht mit. Ich würde nicht sagen, daß wir diese Dinge aktiv ablehnten, aber wir betrachteten sie nicht als zu unserer geistigen Welt gehörig, während in der Musik Erscheinungen wie Hindemith sehr wohl eine Rolle spielten. Von der zweiten Hälfte der 20er Jahre an tendierte ich auch in meinem eigenen Schreiben immer mehr in diese Richtung, auch auf Grund dessen, was ich während meiner musikwissenschaftlichen Studienzeit in Donaueschingen und Baden-Baden gehört hatte.

Malte die Mutter in Öl oder zeichnete sie?

Beides.

Kam sie aus einer bestimmten Schule? Hatte sie Lehrer, auf die sie verwies?

Ja. Joseph, das ist, glaube ich, auch der Lehrer von Liebermann gewesen. Ich habe die Namen der Lehrer meiner Mutter nicht im Kopf. Von Joseph wußte ich. Jedenfalls kam sie aus dieser Schule und war vielleicht ein bißchen moderner in der Handhabung des Pinsels, des Bleistifts oder der Feder. Das war für uns nicht nur annehmbar, sondern das gehörte zu unserer Welt. Die ausgesprochene Moderne, soweit ich mich daran erinnere, gehörte in der Literatur, [folgt S. I/25] zu dem, was wir akzeptierten, in der Malerei und Plastik zu dem, von dem wir uns distanzierten, in der Musik zu dem, was wir ablehnten. Ich meine damit die Inflationsmusik, die nur auf Mißtönen aufbaut, nicht die großen Meister Bartók, Strawinsky und Prokofjew, die damals ja schon geschrieben haben.

Menzel, Liebermann, Slevogt waren es in der Malerei.

Aber auch die Impressionisten.

Das waren Franzosen. Wie war es mit den Musikern?

Debussy habe ich von einem bestimmten Konzert an verstanden. „Reflets sur l’eau“ und solche Sachen gefielen mir.

Haben Sie von den späten Debussy-Werken einen Eindruck, oder war Debussy für Sie eine festumrissene Figur?

In der zweiten Hälfte der 20er Jahre habe ich den späten Debussy, auch die späten Klavierstücke, akzeptiert.

War damals klar, daß in Debussy eine neue Entwicklung begann?

Ja, das haben wir gemerkt. Ich habe Edwin von der Nöl [recte: von der Nüll] gut gekannt. Er hat eine Arbeit über die Entwicklung der Moderne geschrieben. Wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Ich habe dabei sehr viel gelernt. Ich war sehr befreundet mit ihm. Leider wurde er nachher ein furchtbarer Nazi, er fiel schließlich im Hitlerkrieg. Wir haben allmählich verstehen gelernt, wieso diese Nebentöne und unaufgelösten Dissonanzen in die Musik hineinkrochen. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre habe ich das verstanden und akzeptiert. Dagegen hat die Musik, die nur auf Radau aus ist, so wie wenn man mit zwei Messerschneiden aufeinanderkratzt, keiner von uns akzeptiert. [Ernst] Toch und auch [Ernst] Krennek [recte: Krenek] waren damals große Mode. Das haben wir mitgemacht und durchaus goutiert.

Sie sagten einmal, daß Sie für Toch einmal eine große Vorliebe hegten.

Ja, auch weil ich ihn gut kannte.

Das ist wiederum deutsche Schule.

Toch ist kein besonders wichtiger Mann. Aber er hatte doch Publikum. Hindemith hat in meiner Entwicklung wirklich eine Rolle gespielt, noch bevor ich Eisler kannte.

[folgt S. I/26]

Ich hatte einen Freund namens Vladimir Vogel, der mich auch beeinflußt hat. Ich habe ihn sehr respektiert.

Von Busoni her kommend?

Ja, aber nachher wurde er ein reiner Zwölftöner. Dann rückte ich davon ab. Ich habe das mit dem Zwölfton verstanden. Ich habe es selbst bei Eisler studiert, obwohl ich geregelten Kompositionsunterricht nie hatte, auch bei Eisler nicht. Ich bin weitgehend Autodidakt als Komponist. Als ich merkte, daß Zwölfton, die Dodekaphonie, ein Schema wurde, bin ich davon abgedrückt. Bei Schönberg, Eisler und Berg habe ich es verstanden.

Aber gerade bei Eisler kann doch der Eindruck des Schemas nicht entstanden sein.

Ganz und gar nicht. Aber er war es, der mir die Augen geöffnet hat, daß das alles zu einer Manie, einer Schablone wurde.

Er selbst hielt aber weiter daran fest.

Nein, nur für bestimmte Lieder. Er hat uns sehr davon gewarnt. Den Grundstein für meine Abneigung legte Eisler.

Zum „Blauen Reiter“ von [Franz] Mark [recte: Marc] gehörte schon vor dem ersten Weltkrieg die Erwähnung von Komponistennamen (Schönberg, Webern). Bei Schönberg war es dann der „Pierrot lunaire“, der in München parallel zu den Malern aufgeführt worden war, kurz nach dem Entstehen, und dann etwa 1924 in Berlin einer der interessanten Punkte des Musiklebens gewesen sein muß. Hast du diese Aufführung des „Pierrot lunaire“ kennengelernt?

Ja, das hat mich sehr interessiert. Ich habe keine besonders begeisterte Stellung bezogen, wie ich sie nachher bei Eislers „Maßnahme“ bezogen habe. Das hat auch politische Gründe, obwohl ich heute die „Maßnahme“ wieder anders ansehe. Damals habe ich nicht verstanden, daß das vom Textlichen her eine Mißkonzeption ist. Vom Musikalischen war ich begeistert. Das war ich von „Pierrot lunaire“ nicht.

Als das Kolisch-Quartett den Schönberg auswendig vorführte, hat mir das unerhört imponiert. Ich war dabei. Ich glaube, [Philipp] Jarnach [folgt S. I/27] hat einmal einen Kompositionsabend gegeben. Ich war davon angetan. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre begann ich mich auf die sogenannte Moderne von damals, die heute praktisch Klassik ist, sehr einzustellen.

Was war der Grund dafür?

Ich hatte das 3. oder 4. Bartók-Quartett gehört. Es muß 1927/28 gewesen sein. Ich habe es nicht verstanden. Ich muß ein Geständnis machen: Ich habe mir neulich wieder beide Konzerte angehört; ich verstehe sie heute noch nicht. Ich finde sie zu klever [sic] im Gegensatz zu den bei den ersten und den grandiosen beiden letzten, dem 5. und 6. Quartett.

Diese beiden verzichten am meisten auf Wärme im Unterschied zu den bei den frühen und den beiden älteren.

Ich muß Ihnen recht geben. Der langsame Satz des 3. Konzerts ist sehr schön. Die ungarische, etwas zigeunerhafte Intonation überzeugt natürlich sehr. Meine wirkliche große Liebe zu Bartók, die bis heute angehalten hat, setzte erst später ein.

Waren das auch die Gründe, warum Sie gegenüber „Pierrot“ Vorbehalte hatten?

Ich war distanziert. Dieses nur Gesprochene, Musizierte war mir unnatürlich. Man kann nur auf französisch sagen: Je n’en vois pas la nécessité. Das war die Reaktion, die ich darauf hatte.

Also nicht ein Erschließen neuer Ausdrucksmöglichkeiten?

Nein, ein Experiment, das man hinnahm, aber nicht meine Welt.

Wobei die musikalische Konsequenz im Instrumentarium liegt.

Aber das Entscheidende ist der vokale Teil, der mir nicht notwendig erschien.

Es war nicht das Empfinden, etwas im progressiven Sinne Notwendiges zu erleben.

Nicht etwas Notwendiges, nicht wirklich vorwärtsweisend in dem Sinne, daß es so sein mußte.

[folgt S. I/28]

Vergleichbar dazu der „Wozzek“ [recte: „Wozzeck“], der etwas später in der Staatsoper kam.

Ich habe wenig Leute erlebt, die nicht sehr ergriffen waren von „Wozzek“ [recte: „Wozzeck“]. Das war zwei Jahre später. Von Prokofjew haben wir wenig gekannt.

„Der feurige Engel“ kam in Berlin heraus.

Den habe ich nicht gesehen. Auch die Ballette haben wir hier nicht geboten bekommen. Wir sollten uns noch über die drei Jahre Bankzeit verständigen. Es gab Begegnungen mit Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten, die dir bis dabin nicht bekannt waren. Bankangestellter war aber eine Art bürgerlicher Beruf, den du dort erst einmal erntest. Als Lehrling mußte ich Kaffee holen, die Zimmer fegen, Aktienpakete zählen, Telefongespräche vermitteln. Das war kein bürgerlicher Beruf. Als ich kurze Zeit Angestellter war, war ich Telefonist an der Börse. Das habe ich gehaßt. Ich habe mir dann gesagt: Wie immer ich mich ernähre, nur weg hier; ich fange jetzt an zu studieren. Dann habe ich es auch wirklich geschafft zu studieren. Mein Großvater hat mir sogar eine Zeitlang ein Stipendium gegeben, als ich in Berlin studierte. In Heidelberg habe ich mich hauptsächlich damit ernährt, daß ich nachts in Tanzkapellen musiziert habe.

Klavier oder Geige?

Beides. Ich machte jahrelang Tanzmusik. Dadurch habe ich auch meine Gesundheit untergraben, indem ich nachts spielte und am Tage studierte. Die Zeit an der Bank war eintönige tägliche Arbeit. Es wurden immer mehr Leute entlassen. Aber die Arbeit mußte geschafft werden. Deshalb mußten wir schließlich 16–17 Stunden dort sitzen. Die Lehrlinge, die so gut wie nichts bezahlt bekamen, mußten besonders lang arbeiten. Ihnen wurde alles aufgepackt. Sehr angenehm war die Zeit nicht. Trotzdem habe ich nebenbei Musik gemacht, soviel ich konnte, ich habe Theater besucht und meine ersten politischen Gehversuche gemacht.

Worin bestanden sie?

[folgt S. I/29]

Wenn jemand entlassen wurde, wurde ich als Mitglied der Delegation gewählt, die zu den Chefs gingen und dort den Unwillen der Angestellten ausdrückten, mit dem Resultat, daß diejenigen, die dorthin gegangen waren, als nächste entlassen wurden. Besonders abgestoßen haben mich die Typen, die man dort sah, die Geschäftemacher aus nah und fern, die nur auf Geld, auf schöne Schuhe, elegante Wohnungen, Weiber usw. aus waren, die von geistigen Dingen nichts hielten und nichts verstanden. Einmal hatte ich bei dem sogenannten Fixen an der Börse gebrüllt: „Das ist doch unmoralisch!“ Ein schallendes Gelächter war die Antwort. Solche Dinge haben sich mir eingeprägt. Ich erinnere mich daran, daß ein Angestellter, der dort viele Jahre geschuftet hatte, eines Tages entlassen wurde und dann völlig blau in die Bank kam. Er hatte sich von seinem letzten Geld besoffen. Ein anderer hat sich aufgehängt. Es war kein Spaß, damals arbeitslos zu werden und dann stempeln zu geben. Diese Jahre waren auch eine fruchtbare Zeit; nur ging der meiste Teil der Zeit mit der Arbeit in der Bank verloren. Gelegentlich habe ich dort einmal Leute getroffen, mit denen man sich unterhalten konnte. Ich bekam auch einiges von Kommunisten zu hören, die es dort gab. Ich habe interessiert zugehört. Überzeugt war ich noch nicht. Sehr aufgeregt hat mich die Sacco-und-Vancetti-Geschichte, sie war einer der Grundsteine dafür, daß ich dann in die Partei eingetreten bin.

Kanntest du Zeitungen wie „Die rote Fahne“ oder die vielerlei Agitationsschriften, die teilweise auch an Kiosken vertrieben wurden?

Nein. Ich wußte, daß es in Neukölln, Wedding und im Osten Berlins sehr viele Kommunisten gab, und hatte keine Furcht vor ihnen, aber auch keine besonderen Sympathien für sie. Aber ich begann zu verstehen, wie das kam. Überzeugt wurde ich erst ganz allmählich und dann mit einem Schlage durch ein Ereignis, den 1. Mai 1929.

Marxistische Schriften wurden doch auch in billigen, populären Ausgaben verbreitet.

Davon habe ich nicht besonders viel Notiz genommen. Ich war nachher ein begeisterter Musiker und auch Musikologe.

[folgt S. I/30]

Mich interessiert, inwieweit das Schrifttum der Kommunistischen Partei überhaupt in die Öffentlichkeit kam.

Sicher wenig in diesen Teil der Öffentlichkeit, unter die Arbeiter natürlich sehr viel, ebenso in bestimmte intellektuelle Kreise, mit denen ich keine Berührung hatte.

Konnte es jeder, der sich dafür interessierte, auch erwerben?

Eigentlich nicht, und man kam auch nicht dar auf, daß man das erwerben sollte. Ich kam erst langsam beim Studium in Heidelberg und besonders schlagartig in Berlin darauf. Dann war ich allerdings genauso fanatisch dafür, Wissen zu erwerben, wie ich vorher fanatisch dafür war, sämtliche Werke von Mozart kennenzulernen. Dann kam ich auch sehr bald in Verbindung mit Leuten wie [Hermann] Duncker, mit dem ich mich gleich anfreundete. In der Emigration haben wir zusammen gewohnt. Ich kam in Verbindung mit [Alfred] Kurella, dem ich sehr viel verdanke.

Wie kam der Schritt zur Musikwissenschaft?

Einfach dadurch, daß Herbert Rosenberg mir das vorschlug: „Du bist an der Hochschule nicht angekommen, war st nervös und hast daneben gespielt.“ Man hatte mir eine Bruckner-Partitur vorgesetzt, worauf ich sagte: „Ich soll doch hier erst lernen, das vom Blatt zu spielen“, worauf ich durchgefallen war. Herbert Rosenberg hat mir gesagt: „Komm zu uns, wir machen Musikwissenschaft. Sieh mal, was wir alles machen!“ Das hat mich interessiert. Ich habe erst einmal einige Stunden zugehört und habe zuerst gedacht: In was für ein Irrenhaus bist du hier gekommen!, als ich Johannes Wolf hörte und er über irgendwelche modale Notationen von Leuten, von denen ich überhaupt noch nichts gehört hatte, sprach. Wer kannte damals Philippe de Vitry und solche Leute? Dann hörte ich auch Vorlesungen bei [Curt] Sachs und [Erich Moritz von] Hornbostel. Ich begann mich dafür zu interessieren, ließ mich dann instruieren und war nachher ein sehr begeisterter Student der Musikwissenschaft, dabei immer komponierend, immer musizierend, spielend und – soweit es ging – ins Theater, in die Oper gehend. Das war 1927 bis 1929. 1929 verlagerte sich der Schwerpunkt mehr und mehr auf die Politik.

[folgt S. I/31]

Kurt Schwaen lerntest du nicht kennen?

Nein. Es mag sein, daß ich ihn gekannt habe. Aber ich hatte keine Berührung mit ihm. Wohl lernte ich [Hans Heinz] Stukkenschmid [recte: Stuckenschmidt] damals kennen. Ich war mit [Manfred] Bukofzer sehr befreundet. Ich habe mit vielen Leuten zusammen studiert, die später einen Namen hatten.

Wie unterschied sich jenes Studium von dem, wie wir es gewöhnt sind?

Man war viel mehr sich selbst überlassen. Es gab keinen Nürnberger Trichter. Wir machen den Fehler, daß wir aus Sorge, daß die Studenten eventuell nicht genug oder nicht das Richtige lernten und ihre Zeit verplemperten, zu genau vorschreiben, was studiert werden muß. Damals herrschte der entgegengesetzte Zustand. So hatten wir auch kaum persönliche Berührung mit Lehrern. Nachher befreundete ich mich sehr mit Johannes Wolf. Er hat mich dann in London besucht und auch bei mir gewohnt. Ich bin mit ihm in Verbindung geblieben. [Heinrich] Besseler hat eine Ausnahme gemacht, er hat sich um uns gekümmert.

Wie kam es dazu, daß du zu Besseler nach Heidelberg gingst?

Besseler war damals jung, aufgeschlossen, sehr auf Neues und Interessantes aus. Ich hatte damals seine Aufsätze über das musikalische Hören gelesen und ging einfach deswegen zu ihm – ohne Geld. Er hat mir so gefallen, daß ich da blieb. Besseler hatte den großen Vorzug, daß er sich um uns kümmerte, was Sachs, [Arnold] Schering und andere nicht taten. Wolf hat es bis zu einem gewissen Grade getan, [Friedrich] Blume auch bis zu einem gewissen Grade. Ich habe die Studienzeit in guter Erinnerung, mit Ausnahme der Prügeleien mit den Nazis. Das muß 1929 gewesen sein. Ich habe zu dieser Zeit noch ein halbes Jahr in Berlin studiert. Wir haben gegen die Nazis demonstriert. Ich wurde von der Polizei derartig zusammengeschlagen, daß es heute noch zu sehen ist.

Das Interessante in der Studienzeit ab 1929 war für mich die Verbindung von Wissenschaft und Politik.

War diese Verbindung von Wissenschaft und Politik damals an der Universität möglich?

[folgt S. I/32]

Besseler hatte nichts dagegen.

Aber er praktizierte es selbst nicht?

Er wußte nicht, daß er es tat mit seinen Aufsätzen, die doch sehr nahe am historischen Materialismus sind.

Wir haben einen Bereich überhaupt noch nicht berührt, der für die Zeit vor dem 1. Weltkrieg und vielleicht auch in den Jahren danach sicher sehr wichtig war, nämlich alles, was mit Religion zusammenhängt. Inwieweit verknüpfen sich Weltanschauung und Religion? Inwieweit hatte Religion in deinem Elternhaus direkt Bedeutung als Kulthandlung?

In meinem Elternhaus hatte Religion überhaupt keine Bedeutung. Meine Mutter war überzeugt antireligiös. Sie wollte mit diesem Hokuspokus nichts zu tun haben und hat uns auch so erzogen. Wir sind von früh auf atheistisch, antitheistisch erzogen worden.

Auch nicht getauft worden?

Nein, auch nicht konfirmiert. Die Religionsfrage ist bei mir und meinen Geschwistern leicht zu beantworten. Natürlich beschäftigte ich mit sehr stark mit religiösen Dokumenten. Ich kenne die Bibel aus meinem Studium. Besseler hat uns einige Male im Monat ins Stift Neuenburg geschickt, wo wir dem katholischen Gottesdienst beiwohnen mußten. Außerdem mußte man den Bibeltext einigermaßen kenne, um die Texte der Motetten, Passionen, Messen und dergleichen nachprüfen zu können. Auch hatte ich mich eine Zeitlang während meines Studiums mit dem Koran beschäftigt, den ich heute noch ein bißchen kenne. Das Avesta, mehr ein altpersisches Gesetzbuch, habe ich einmal gelesen. Auch der Koran ist mehr ein Gesetzbuch, nicht nur ein Gottesverehrungsbuch – wie die Bibel auch.

Ich hatte nach der Religion auch gefragt, weil sie in der wilhelminischen Zeit eine bestimmte Bedeutung hatte und sich in gehobenen bürgerlichen Kreisen bestimmte Gewohnheiten damit verbinden.

Sicher haben Gott, Kaiser und Vaterland gerade an der Schule eine starke Rolle gespielt.

[folgt S. I/33]

Als Junge hatte ich mir einmal das hebräische Alphabet zu eigen gemacht – aus anderen Gründen. Das hatte mit der Religion nichts zu tun.

Ihr hattet keine Schwierigkeiten dadurch, daß ihr euch antireligiös verhieltet? Die Sozialdemokraten hatten ja das sogenannte Freireligiöse eingeführt.

Während der Schulzeit wurde ich ein bißchen scheel angesehen, weil ich weder zum evangelischen noch zum katholischen noch zum jüdischen Religionsunterricht ging. Es wurde gelegentlich einmal eine Bemerkung gemacht. Das hatte keine besondere Bedeutung. Vier Jahre meiner Jugend war Krieg, und während der Kriegszeit hatte man andere Dinge im Kopf. Etwas anderes war es, daß zu großen Siegesfeiern während des Krieges, zu denen die Schule zusammengerufen wurde, gesungen wurde: „Nun danket alle Gott“ oder ähnliches. Man mußte mit stehen und mit singen, genauso wie man mit stehen und mit singen mußte, wenn „Deutschland hoch in Ehren“, „Heil dir im Siegerkranz“ oder „Deutschland, Deutschland über alles“ gesungen wurde.

Vom Vater gab es ein ähnliches Verhältnis zur Religion, wie es die Mutter ausprägte?

Das hat bei uns überhaupt keine Rolle gespielt.

Hatten Sie irgendwelche Erfahrungen mit dem Antisemitismus?

Mit dem Antisemitismus habe ich von meiner frühesten Jugend an Erfahrungen gemacht. Das war besonders Anfang der 20er Jahre spürbar, als ich Sekundaner und Tertianer war. Gelegentlich wurden auch schon früher Bemerkungen laut. Ich erinnere mich, daß wir einmal während des Krieges in einen Ort auf der Insel Föhr vor Schleswig-Holstein auf Ferien geschickt wurden. Da wurde gehänselt. Ich verstand das noch nicht. Die anderen kleinen Jungs, die uns gehänselt haben, verstanden das auch nicht. Ernst wurde das besonders in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, als das ein Teil der Faschisierung Deutschlands wurde.

War das auch an der Universität zu spüren?

[folgt S. I/34]

Ja, auch an der Musikhochschule, auch sonst immer wieder.

Ich möchte eine ganz naive Frage stellen, zumal wir zu einer Generation gehören, die in der Nazizeit Kinder waren und erst nach 1945 zu denken begann. Für uns ist die Frage des Antisemitismus nicht nur irrelevant, sondern sie ist unverständlich und praktisch nicht existent. Woran wußte man, wer Jude war? Woran sah man das? Weshalb konnte das überhaupt eine solche Bedeutung bekommen, schon vor dem ersten Weltkrieg oder während des Krieges?

Es gibt physisch und physiognomisch bei einer Reihe von Leuten einige Unterschiede. Siegmund Freud sah z. B. ein bißchen anders aus als ein Gelehrter, der nichtjüdische Ahnen hatte.

Aber das ist doch nicht generell so?

Nein. In den 20er Jahren, bevor die Nazis die Macht ergriffen, ging man danach, zum Teil auch nach dem Namen.

In ihrer langen Geschichte tendierten die Juden durch ihre Religion und bestimmte Traditionen dazu, sich etwas von den anderen abzusondern. So wurden sie oft zum Prügelknaben gemacht. Sie bildeten ein gewisses fremdes Element. Es wurden ihnen bestimmte Berufe verboten, und sie wurden immer wieder einseitig beruflich orientiert. So wurden sehr viele Händler und Kaufleute und spielten später eine gewisse Rolle an der Börse, auch nicht immer eine sehr angenehme Rolle. Ich kann das beurteilen, da ich selbst eine Zeitlang Telefonist an der Börse war und dort die unangenehmsten Typen kennenlernte – sowohl jüdischen wie nichtjüdischen Ursprungs. Infolge der jüdischen Geschichte wurde eine bestimmte berufliche Tradition entwickelt. Das gab dem Antisemitismus in Deutschland besonderen Nährboden.

Es ist eine zweite Sache, daß sich unter den Juden sehr viel Intelligenz befand. Je mehr Schlingen man einem legt, desto mehr Schliche wird er finden. Deshalb hat sich bei einer großen Zahl von Juden eine gewisse scharfe Intelligenz entwickelt, die Thomas Mann im „Zauberberg“ sehr schön darstellt und die, auch bei Gustav Freytag dargestellt wird.

[folgt S. I/35]

Es wurden viele in Intelligenzberufe gebracht, weil sie infolge ihrer Geschichte ein geschärftes Reaktionsvermögen und Kombinationsvermögen hatten.

Ich denke an die phantastischen Leistungen der Mediziner, der Psychologen.

Viele der Menschen, die ich als Junge kennen lernte, waren Anwälte, Ärzte, Künstler, Mathematiker, Physiker. Auch mit Dichtern und Schriftstellern hatten wir einen gewissen Kontakt. Ich sprach vorbin von der freien wissenschaftlichen Vereinigung, einem Studentenkorps, der nach Absolvierung des Studiums noch zusammenblieb, wo sich die Menschen trafen, die sogenannten FWV. Darin war en viele jüdische Intellektuelle vereinigt.

Waren sehr viele Bekannte und Freunde in deinem Elternhaus jüdischer Herkunft?

Ja, das war der Fall, aber keineswegs ausschließlich. Mein Vater war außerdem mit der Armee verbunden. Wir bekamen Besuch und hatten Beziehungen.

Aber die physiognomischen Besonderheiten treffen doch in diesem Fall gar nicht zu.

Ich glaube, nicht besonders, bei meinem Vater bestimmt nicht, bei meiner Mutter auch nicht.

Woher weiß man das?

Manche haben eine krumme Nase, sehr schwarzes Haar, eine bestimmte Art des Auftretens und eine merkwürdig verschachtelte, komplizierte Denkweise und auch Sprechweise. Den Deutschvölkischen und den Antisemiten in der Monarchie, auch schon im 19. Jahrhundert, kam es auf den einzelnen gar nicht an. Da hieß es: Die Juden sind Deutschlands Unglück; sie haben die Inflation auf dem Gewissen und die Arbeitslosigkeit verursacht.

Wurde im Elternhaus über so etwas gesprochen, wenn es Provokationen gab?

[folgt S. I/36]

Gelegentlich schon. Provokationen habe ich, solange ich im Elternhaus lebte, nicht erlebt. Die gab es später, gar nicht einmal so sehr gegen mich als Kommunist. Als ich Kommunist geworden war, wurde ich in Straßenschlachten, Saalschlachten, Schlachten auf dem Hof der Universität verwickelt, aber nicht eigentlich als Jude, obwohl man selbstverständlich auch schon in der Inflationszeit gefragt wurde, ob man Jude ist. Als ich irgend jemandem Geigenunterricht oder Nachhilfeunterricht erteilen sollte, wurde ich danach gefragt. Schon die Frage beweist, daß man sich nicht sicher war und daß vom Auftreten her keine besonderen Kennzeichen festzustellen waren. Sonst hätten sie gesagt: Du bist Jude. Das Ganze ähnelt dem Hugenottenproblem und dem, was heute in England geschieht. England wird von den ehemaligen Angehörigen der Dominions überfremdet, die britische Pässe haben, jetzt nach England geflohen sind und dort zu Hunderttausenden Arbeitsplätze beanspruchen. Nun [recte: Und?] nun entsteht natürlich – von den Faschisten ausgenutzt – Antipathie gegen sie. Meine eigene Familie kann man bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Als die Nazis kamen, mußten wir einen Stammbaum haben. Das Rasseschutzgesetz spielte von 1933 an eine Rolle.

Den Erscheinungen von Pogromen standen doch noch entsprechende jüdische Organisationsformen gegenüber.

Den Pogromen gegenüber natürlich nicht. Wenn es erst einmal so weit gekommen war, hat sich jeder verkrümelt. Man versuchte noch in der Synagoge Hilfe, Heil, Trost und Rettung zu finden. Natürlich gab es jüdische Organisationen. Es gab den Zentralverband deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Das war ursprünglich eine religiöse Vereinigung. Es gab den Verband deutschnationaler Juden. Es gab einen Einfluß gewinnenden Verband der Zionisten.

Ich sollte einmal von einem Zionisten geworben werden. Man wußte, daß ich musikalisch sehr interessiert war, ich war 17–18 Jahre alt. Man schickte einen, der wunderbar Geige spielte. Wir kamen ins Gespräch. Es kam heraus, daß er mich für den Zionismus werben wollte. Er sagte: „Du weißt gar nicht, was die Juden können, wenn sie wollen. Sie können, wenn sie wollen, die ganze Welt erobern.“ Ich sagte: „Mit dir will ich nichts zu tun haben“ und warf ihn hin aus. Er hat seinen Fehler sehr bald eingesehen.

[folgt S. I//37]

Von irgendwelchen besonders antihumanistischen kriegslüsternen geistigen Strömungen war ich nicht berührt. Ich war sehr begeistert, wenn die Deutschen während des ersten Weltkrieges einen Sieg errungen hatten. Ich habe in der Zeitung genau verfolgt, wie die Front in Flandern verlief, aber mehr nicht. Sobald die Geschichte anfing grundsätzliche Formen anzunehmen – wie in dem geschilderten Fall –, habe ich nicht mehr mitgemacht.

Kannst du dich noch an den Anfang des Krieges erinnern? Da warst du neun Jahre alt.

Ja, ich erinnere mich daran, daß wir damals nicht verstanden haben, warum Liebknecht gegen die Kriegskredite gestimmt hat. Es gab Diskussionen in der Familie und auch in der Schule. Erst gegen 1918 begannen wir das zu verstehen. Dann haben das meine Eltern und wir mit ihnen auch gebilligt. Es gab Nationalismus, Überheblichkeit, Besserseinwollen als andere.

Mich interessierten Mozart-Sonaten, Shakespeare-Themen, das, was an Literatur neu entstand, Geographie und Geschichte. Über die militanten Auswirkungen weltanschaulicher Richtungen und Strömungen, über das Erobernwollen, kann ich nicht viel aussagen. Das spielte bei uns keine große Rolle. Das hat auch mitgeholfen, einen Grundstein dafür zu legen, daß ich später zum Internationalisten und zum Sozialisten/Kommunisten wurde.

Ich frage, weil ich z. B. ein Buch wie „Junge Frau von 1914“ von Arnold Zweig sozial assoziiere und weil man den Zeugen dieser Zeit gern nach solchen Hintergründen fragt. Ich meine die Entwicklung des jungen Intellektuellen aus guten bürgerlichen Verhältnissen, den Zusammenbruch einer ganzen Welt, was in „Junge Frau von 1914“ dargestellt wird.

Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, war bis in die Kriegsjahre hinein well established. Ich hatte eine wohlgefügte, gesicherte Jugend. Aber Anfang der 20er Jahre und auch schon während der letzten Kriegsjahre ging es uns nicht besser als anderen. Aber bis in die 20er Jahre spielte das geistige Leben bei uns eine größere Rolle als aktuelle politische Fragen, obwohl man allmählich aufmerksam wurde.

[folgt S. I/38]

Es wurden hintereinander Karl Liebknecht, Hugo Hase, Erzberg und 1924 Rathenau ermordet. Es wurden Attentate verübt. Es gab eine ganze Reihe von Drohreden im Reichstag. Da wurde man ganz allmählich hellhörig und aufmerksam. Auch das hatte ich mit einer ganzen Reihe von Schul- und Studienfreunden und auch Kollegen an der Privatbank, an der ich tätig war, gemeinsam.

Den deutschen Intellektuellen wird und wurde oftmals der Vorwurf gemacht, daß sie sich bewußt oder unbewußt in die klassischen künstlerischen Bereiche zurückzogen. Verband sich damit auch das Bewußtsein, daß man sich im Grunde genommen etwas vor der Gegenwart drückt, indem man sich so intensiv mit der klassischen Kunst beschäftigt, oder konnte man das vereinen?

Bei allen humanistischen Reminiszenzen, die es für mich in meiner Jugend, in meinem Leben und Erleben gibt, kann ich nicht leugnen, daß es eine solche Tendenz gegeben hat unter den Menschen meines Standes, also der bürgerlichen, vor allem der akademischen und künstlerischen Intelligenz.

Brecht artikuliert in den 20er Jahren dieses Unbehagen.

Dieses Unbehagen kam bei mir schon in der Zeit meiner Tätigkeit in der Bank und dann besonders während meines Studiums auf. Man bekam ein dunkles, sonderbares Gefühl – es war mehr ein Gefühl als ein Eindruck –, daß es so nicht weitergehen kann, weil einem die Armut, die Krise, die Ungleichheit der Lage der Menschen, die Unsicherheit, die Ungewißheit dessen, was morgen sein wird, von Tag zu Tag krasser ins Gesicht schrie. Während der Zeit der steigenden Arbeitslosigkeit gingen die jungen Männer mit Instrumenten, meistens Mundharmonika, auf die Höfe und sangen: „Arbeitslos, oh, wie ist die Not so groß“. Tatsache war, daß ein großer Teil der deutschen Jugend keine Perspektive hatte. Ein denkender und fühlender Mensch konnte nicht einfach daran vorbeigehen. Dazu kam, daß es in vielen Berufssparten und bei vielen Personen zur Gewißheit wurde: In dem Fach, in dem du dich im Studium vorbereitest, werde ich nie arbeiten können. So klopfte z. B. ein Musikwissenschaftler Steine oder zog auf ein Landgut und buddelte Kartoffeln oder trug Zeitungen aus oder auch an Bankinstitute oder kaufmännische Institute ging [folgt S. I/39] und dort irgendeine Arbeit machte.

Im Zusammenhang mit der Frage des Sich-Flüchtens in bestimmte Gebiete denke ich an die Ideologie, die sehr verbreitet wurde: daß man die Politik und die Staatsgeschäfte den Fachleuten überlassen soll. Die Weimarer Verfassung, die vom Text her eine Menge demokratischer Rechte verspricht, aber auf Grund der großen Rechte des Präsidenten nur ein Versprechen auf dem Papier war, wurde doch mit großen Hoffnungen in der gesamten Bevölkerung belastet.

Es ist das Unglück gewesen, daß diese Ideologie von der Sozialdemokratischen Partei unerhört verbreitet und in die Arbeiterschaft hineingetragen wurde. Das hat einen großen Teil der Arbeiterklasse verwirrt und den einzelnen passiv gemacht.

Welche Möglichkeit hat der einzelne, am Geschehen seiner Zeit aktiv Anteil zu nehmen, wenn nicht in organisierter Form? Eine andere Form gibt es doch nicht.

Es hat seine Zeit gedauert, bis die Kommunistische Partei wirklich zu einer Massenpartei wurde und Masseneinfluß gewann. Auch die Deutschvölkische Partei hat daran gearbeitet, die Menschen in ihrem Sinne zu politisieren.

Bestimmende Eindrücke deines Lebens sind doch in den 20er Jahren geprägt worden, Eindrücke, die bis heute nachwirken, weil sie Haltungen produzierten.

Das ist richtig. Das war insbesondere ab 1924 der Fall, als ich die Schule verließ und ins Leben, in die Betriebe hinausgestoßen wurde. Es war nicht nur ein Betrieb, in dem ich tätig war. Danach kam die Universitätsstudienzeit. Ich kann euch gar nicht sagen, was für ein sonderbares Gefühl es war, ein Fach zu studieren, sich dabei ungeheure Mühe zu geben und dabei doch zu wissen: In diesem Fach wirst du nicht tätig sein, da wird es keine Arbeit geben. Wir hatten damals acht Millionen Arbeitslose.

[folgt S. I/40]

Dieses Fach, das man studierte, das einen interessierte und zu dem einen vielleicht auch Begabung führte, bot aber einen gewissen Halt: daß man etwas Vernünftiges tat, selbst wenn man vorläufig keine Möglichkeit hatte, sich darin zu entwickeln.

Zweifellos. Das war ein Halt während des Studiums, aber danach nicht mehr. Dann war man Mädchen für alles, man versuchte, sich durchzuschlagen.

Ich denke an den Lebenslauf von Alfred Kurella, der nach dem Abitur nicht studierte, sondern in die Arbeiterbewegung kam, sein Leben lang Funktionär war und bis heute den Wunsch hat, sich intensiv mit einem Gebiet zu beschäftigen. Diese Variante kam für dich nicht in Betracht. Du wolltest auf jeden Fall in einem Gebiet Rüstzeug erwerben.

Ich wollte das unbedingt perfekt machen. Auch mein Vater sagte: „Du sollst etwas Vernünftiges lernen.“ Es war alte Tradition wie im deutschen Handwerk, daß man in irgendeinem Fach perfekt; sein mußte.

Akzeptierte er Musikwissenschaft?

Es kam erst einmal gar nicht in Frage, daß ich Musiker wurde. Das ging einfach nicht, denn zum Studium brauchte man Geld.

Aber als Sie nachher das Studium begannen, hatte er nichts dagegen?

Nein, im Gegenteil, er war böse, daß ich nachts musizierte und am Tage dem Studium nachging. Er hat das gewußt, ich hatte es ihm aus Heidelberg geschrieben. Übrigens besitze ich sämtliche Briefe meiner Eltern an mich seit meiner frühesten Jugend.

Sie gingen dann während des Studiums zu Besseler nach Heidelberg. Wann haben Sie sich im musikwissenschaftlichen Sinne auf das 17. Jahrhundert spezialisiert?

[folgt S. I/41]